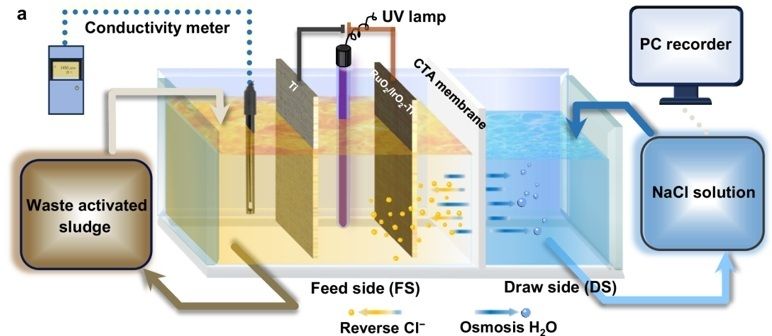

3月19日,大连理工大学张捍民教授在Nature Communications上在线发表了题为“Dynamic reverse Cl− driven integration of sludge conditioning and dewatering”的研究论文,提出了一种新型原位紫外/电氧化(UV/E-Cl)辅助正向渗透(FO)工艺,用于在活性污泥脱水过程中针对性控制凝胶状膜污染。

在中国,活性污泥(WAS)作为生物废水处理过程中不可避免的副产品,其年产量已增长至约6000万吨,且含水率超过95%。这一现象引发了对其所需土地占用面积及相关环境风险的深切关注。脱水通常是低碳处置及后续WAS管理的第一步。与传统脱水方法相比,正向渗透(FO)因其相对较低的能耗、更好的出水质量以及优异的水通量稳定性,在脱水应用中展现出显著潜力。然而,FO脱水效率不可避免地受到膜污染的限制,尤其是由WAS中具有高水合胶体特性的胞外聚合物(EPS)引起的凝胶污染。研究表明,EPS中的蛋白质和多糖是凝胶层形成的关键因素,这归因于它们通过特定的交联网络结构机械捕获间隙结合水,并通过丰富的亲水位点(基于偶极-偶极或离子-偶极相互作用)吸附界面结合水的能力。尽管已探索了诸如超声波、膜改性和化学添加剂等策略以减轻WAS脱水过程中FO膜的污染,但无疑这些方法存在工艺复杂性、连续性差以及较高的运行成本等问题。此外,由于这些技术对蛋白质和多糖的非特异性靶向作用,其效率可能不如预期。

凝胶污染是废活性污泥(WAS)正向渗透(FO)脱水过程中的主要限速因素。本研究提出了一种新型FO系统,该系统通过动态反向氯离子(Cl−)辅助驱动的原位紫外/电氧化(UV/E-Cl),实现WAS的同时调理和脱水。该系统表现出优异的过滤性能,水通量达到对照组的614%,过滤阻力降低了数个数量级,这主要归因于对胞外聚合物(EPS)中蛋白质和多糖组分的针对性破坏。密度泛函理论(DFT)模拟表明,蛋白质与多糖的相互作用倾向于特定的线性构型,从而驱动交联网络的形成。界面热力学分析显示,UV/E-Cl通过切断交联,使污染物在膜表面的粘附能降低了97.51%。至关重要的是,本研究提供了定量热力学证据,表明网络孔隙周围水分子状态从结合水向自由水的转变主导了凝胶污染的缓解,化学势变化占过滤阻力的90.71%。