全文速览

二氧化氮(NO2)作为化石燃料燃烧过程中产生的主要污染物之一,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。因此,开发高效、精准的NO2检测技术成为当前亟待解决的关键科学问题。然而,现有检测技术在选择性、稳定性和成本效益等方面仍存在显著不足。针对这一挑战,大连理工大学杨明辉教授团队创新性地开发了一种不含贵金属的金属氮化物(MNs)传感器,该传感器在NO2检测方面表现出卓越的选择性和稳定性。其核心敏感材料由金属有机框架(MOF)材料经过氨解反应制备而成,生成的氮化钛(TiN)纳米颗粒具备超高比表面积(221.9 m2/g)和丰富的氮空位(NVs),显著提升了其气敏活性。实验表明,该传感器对NO2的响应信号比主要干扰气体NO高出30倍,同时具备出色的长期稳定性。在为期6个月的循环测试中,其气敏性能仅衰减4.2%,远超现有检测技术的表现。相比之下,传统商用的纳米TiN材料几乎不具备气敏能力。此外,所制备的TiN材料生产成本低至US$0.08 g−1,相较于价格高昂的Pt基材料(2024年平均价格为US$30.15 g−1),具有显著的经济优势。这项研究为开发高性能、低成本的环境监测传感器提供了全新思路。

背景介绍

二氧化氮(NO2)是《美国清洁空气法》和世界卫生组织认定的六大主要空气污染物之一,被认为是引发哮喘和其他呼吸系统疾病的重要原因。然而,全球有99%的人口仍然生活在空气质量未达世界卫生组织标准的地区,这已成为严重的公共健康危机。为了减少这一危害,监测空气中的NO2污染变得尤为重要。美国环境保护署规定环境空气中NO2的年均浓度上限为53 ppb。当前,已有117个以上的国家通过多种气体传感器技术,积极推动空气质量监测。

检测大气中低浓度NO2的方法繁多,但各有局限性。例如,SnO2和ZnO等金属氧化物半导体材料存在选择性不足的问题,同时易受湿度干扰,在低温条件下表现不理想。贵金属(如Pt)基电化学传感器尽管性能优异,但成本较高,且长期工作时Pt纳米颗粒容易脱落或聚集,显著削弱传感器的稳定性。通过将量子点引入凝胶的方法虽能提升活性位点利用率和比表面积,但使用寿命通常不足100 h。单原子催化剂在原子尺度上提供了大量活性位点,但因其合成难度高且稳定性较差,应用仍受限制。MNs凭借优异的导电性和化学稳定性,在传感领域展现出巨大潜力。杨明辉教授团队在MNs气体传感器研究方面取得了多项成果,例如利用MNs作为Pt基传感器的活性支撑材料或助催化剂,实现对H2S、CO和甲醛等多种污染气体的检测,以及通过氮掺杂In2O3改善NO2传感器性能等。TiN是唯一自然界中存在的MNs,以奥斯本石形式生成,需在低压、极高温(约1200-1500 °C)和强还原环境下缓慢形成。在本研究中,通过MOF衍生方法制备的高活性TiNx材料具有超高比表面积和丰富的NVs,无需贵金属负载,仍表现出优异的NO2气敏性能。同时,研究团队利用原位红外和原位电子顺磁共振技术全面揭示了其传感机制。

本文亮点

1.本研究首次实现了MNs在无需依赖Pt的情况下应用于电化学气体传感器,核心气敏材料是通过MOF衍生法制备的TiNx纳米颗粒,具备超高的比表面积和丰富的NVs,展现了优异的催化活性。

2.TiNx传感器表现出卓越的气敏性能,包括对NO2的高选择性,其响应信号远超其他干扰气体;良好的环境适应能力,即使在高湿度或低温条件下,仍能保持稳定性能;以及出色的长期运行稳定性,在长达6个月的测试中仅出现轻微的性能衰减。

3.与高催化活性的Pt相比,TiNx在性能保持优异的同时展现出显著的成本效益,这使其成为取代Pt的理想候选材料。

4.通过原位傅里叶变换红外光谱和电子顺磁共振技术,研究团队深入解析了传感机制,为提升电化学气体传感器性能提供了新的理论依据,并为其在环境监测和工业领域的潜在应用开辟了新的方向。

图文解析

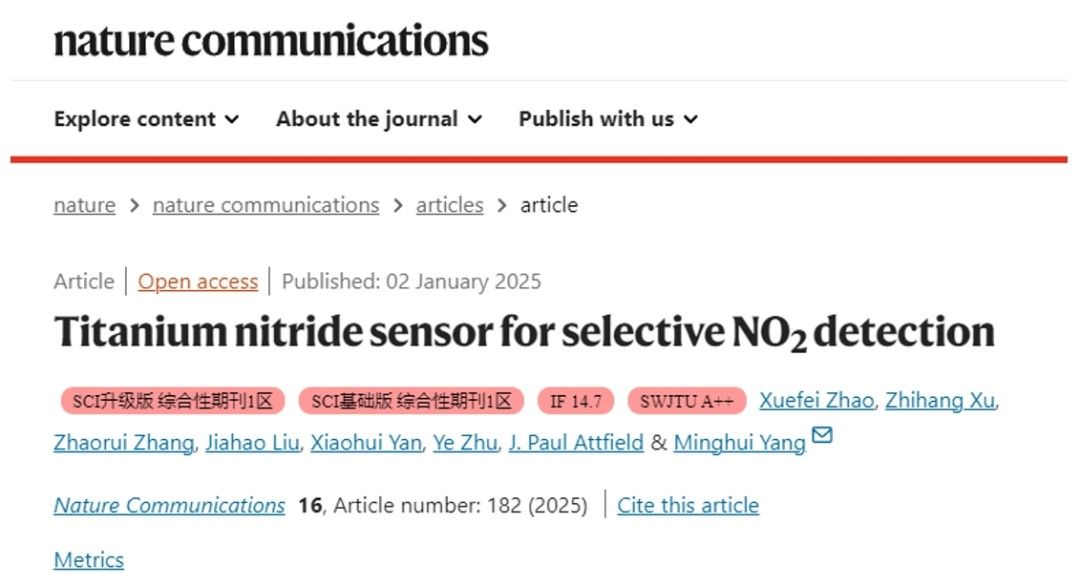

图1. 基于MOF衍生的具有丰富NVs的高比表面积TiNx

通过不同温度衍生的TiN样品根据温度命名为TiN-温度值,商用TiN样品则命名为TiN-CM。研究表明,MOF衍生的TiN-600纳米颗粒比表面积最高,达到221.9 m2/g,是TiN-CM的90倍。使用XAS对NVs的局部配位特性进行了原子尺度研究。XANES光谱显示,与TiN-CM相比,TiN-600的近边吸收能量出现负位移,说明NVs的形成导致Ti的平均氧化态有所降低。滤波图像中观察到的不连续晶格条纹以及模糊或缺失的晶格位置进一步证实了空位缺陷的存在,而这些空位可作为催化活性中心增强催化性能。此外,小波变换等高线图分析表明,TiN-600中Ti-N键在k≈4.5 Å−1处的强度最大值显著低于TiN-CM,这进一步验证了NVs的存在。研究结果显示,NVs与气体传感器的响应性能密切相关。

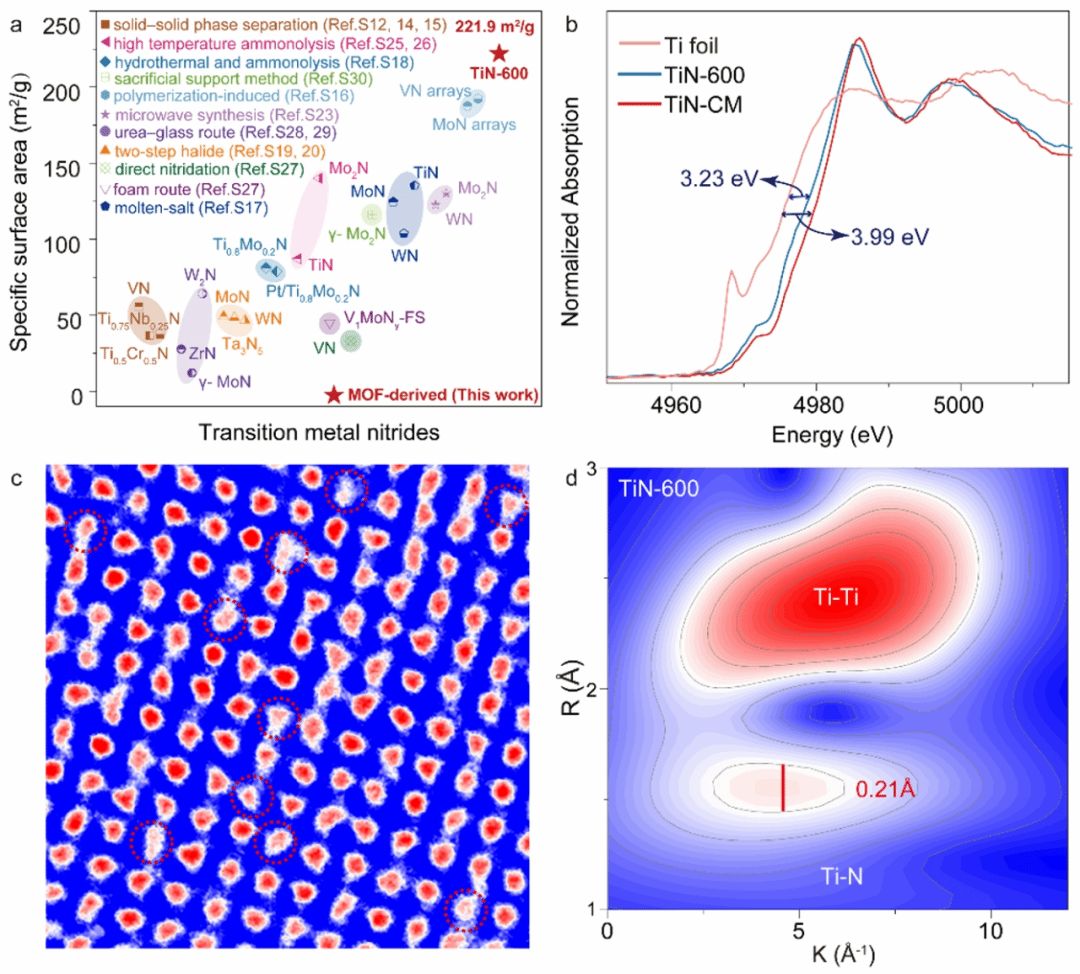

图2. TiNx传感器的选择性、响应-恢复特性和响应-浓度关系

选择性是评估气体传感器性能的重要指标。TiN-600传感器对NO2的响应远优于TiN-CM和Pt/C传感器,同时对多种干扰气体的响应几乎可以忽略。其对NO2的响应时间和恢复时间分别为7.4 s和5.2 s,是所有测试TiN样品中最快的。与其他类型的NO2气体传感器在响应和恢复时间上的性能对比进一步证明,采用MOF衍生方法制备的高活性TiN-600在传感应用中具有显著优势。此外,TiN-600传感器在50 ppb至50 ppm的浓度范围内对NO2展现出良好的正线性响应,灵敏度达到0.12 μA/ppm。

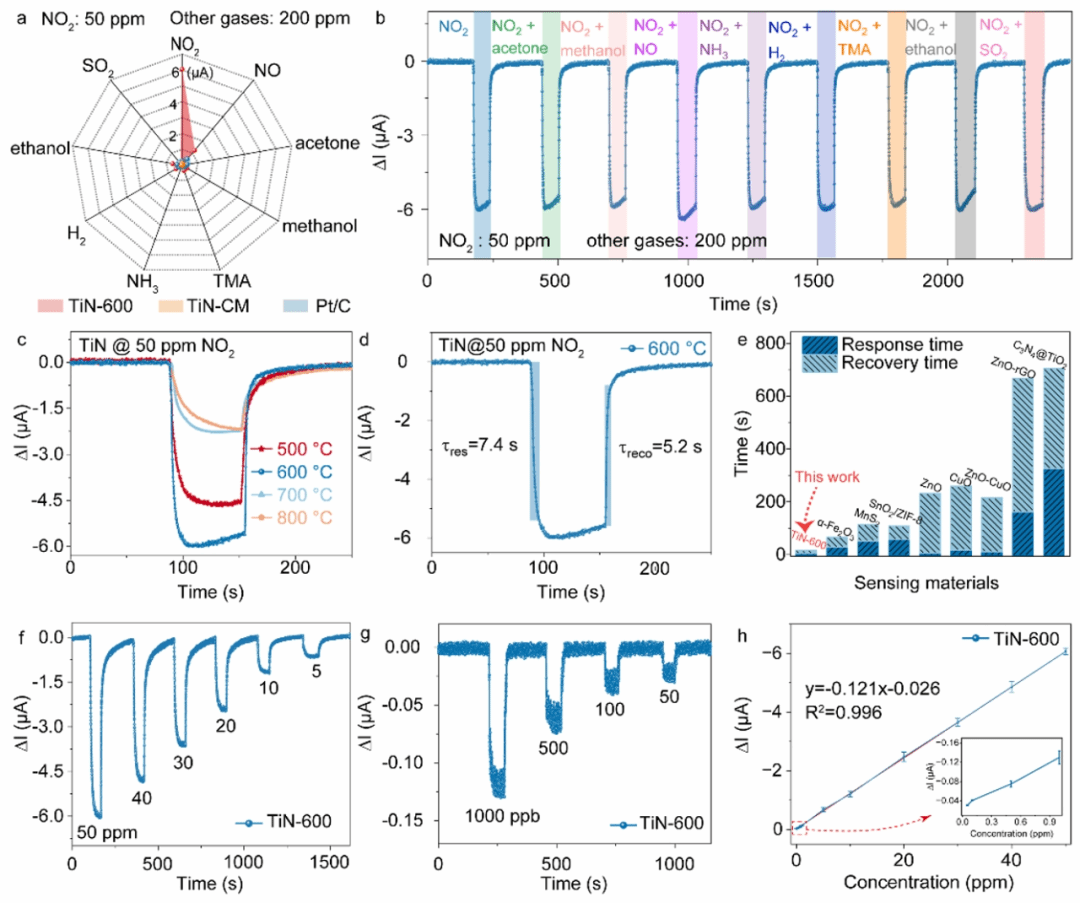

图3. TiNx传感器的稳定性和环境耐受性

TiN-600传感器在50 ppm NO2条件下进行30次循环测试后,响应几乎没有波动,标准偏差(SD)约为0.037 μA。经过6个月的传感响应监测,其性能与初始相比仅下降4.2%,展现出出色的长期稳定性。在不同湿度条件下的测试结果表明,TiN-600传感器的响应变化幅度很小,证明了其良好的环境适应能力。与化学电阻型气体传感器相比,基于TiN-600的电化学气体传感器成功克服了水分子和氧气分子在活性吸附位点竞争吸附导致的环境耐受性差的问题。考虑到低温条件下的实际应用需求,研究团队进一步评估了传感器的低温性能。即便工作温度降至-20 °C,传感器对NO2的响应仅较室温下降2.7%。这一表现可能归因于TiN-600中的NVs浓度不受温度变化的影响,从而减少了温度对气体传感反应速率的干扰。响应轻微下降的主要原因在于零下温度下材料的电化学反应活性降低和反应动力学减慢。

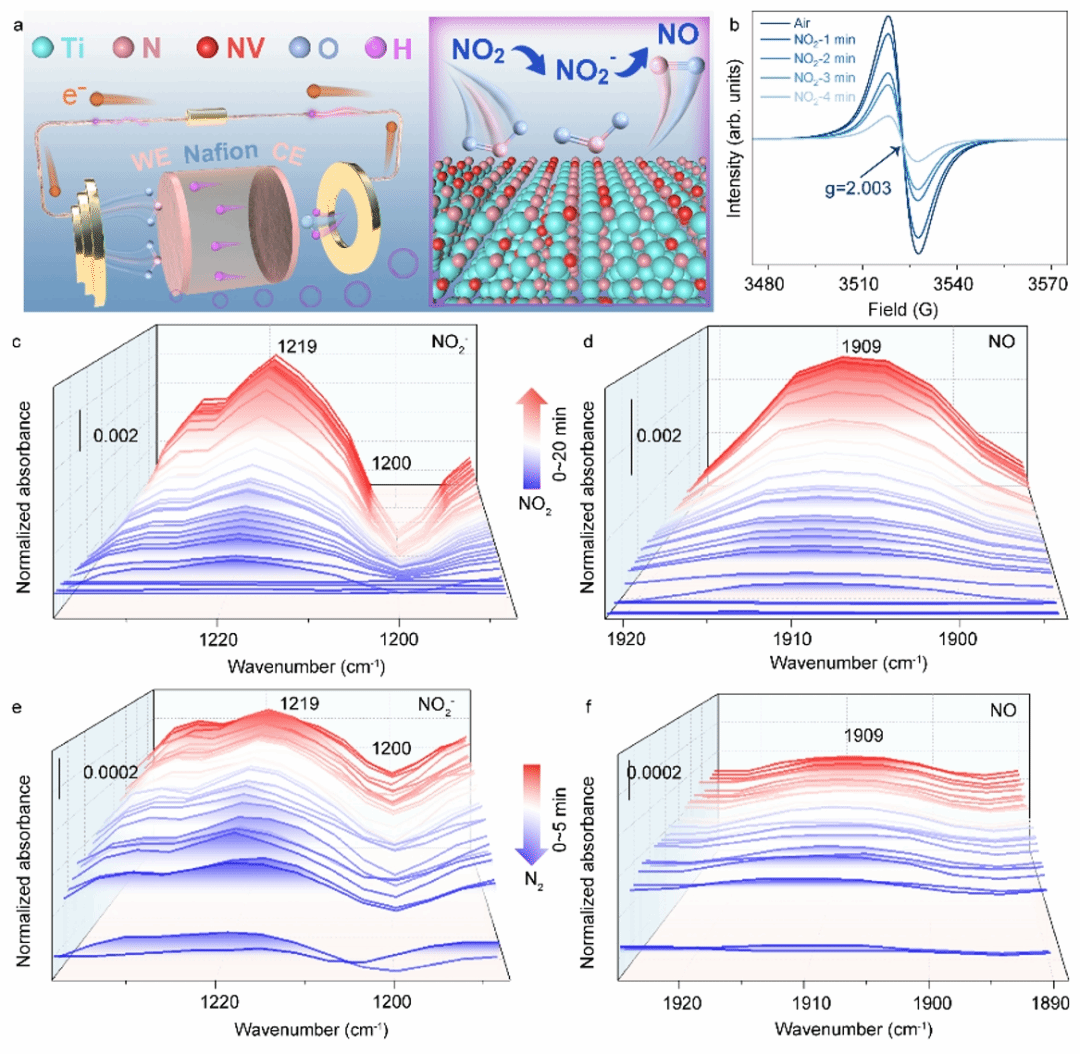

图4. TiNx基NO2传感器气体传感机制的原位表征

TiN-600电化学气体传感器的工作机制是基于NO2分子在工作电极(WE)处的还原反应。当NO2分子接触WE时,首先被还原为中间体NO2⁻,随后进一步还原为NO。同时,在对电极(CE)上发生氧化反应,生成的质子(H+)通过Nafion膜迁移至WE,而电子(e-)无法穿过Nafion膜,只能通过外部电路返回WE。这一电子转移过程在外电路中产生可检测的电流信号。当NO2气体分子吸附到TiN-600表面时,形成的气体层增强了自旋-晶格相互作用,导致EPR信号减弱。随着吸附分子数量的增加,气体层变得更厚且更致密,从而进一步降低EPR信号强度。利用原位FTIR技术对NO2的传感反应进行了深入分析,揭示了反应过程的详细机制。在TiN-600催化作用下,检测到位于1200 cm-1和1219 cm-1的特征振动峰,分别归属于NO2⁻和桥联亚硝酸根。随着反应进行,气态NO的特征振动峰(1909 cm-1)逐渐增强,表明存在NO2⁻作为中间体。当引入N2气体时,这些特征峰在5 min内完全消失,说明NO2⁻和气态NO迅速从催化剂表面解吸。

总结与展望

综上所述,该研究提出了一种新型TiN基气体传感器,其TiN样品通过MOF的氨解反应制备而成,具有超高比表面积(221.9 m2/g)和丰富的NVs。TiN-600传感器展现了对NO2的卓越选择性,在50 ppm NO2条件下实现了6.05 μA的响应信号。同时,传感器在长期运行中的重复检测性能稳定,6个月后灵敏度仅下降4.2%。与基于Pt的传感器相比,TiN-600电化学气体传感器在显著降低成本的同时,依然具备优异性能。此外,通过原位傅里叶变换红外光谱和电子顺磁共振技术,详细揭示了其NO2传感机制。本研究不仅为开发高性能气体传感材料提供了新的思路,还为提升电化学气体传感器在环境监测与工业领域的应用性能开辟了新的方向。

文献信息

Xuefei Zhao, Zhihang Xu, Zhaorui Zhang, Jiahao Liu, Xiaohui Yan, Ye Zhu, J. Paul Attfield and Minghui Yang*,Titanium Nitride Sensor for Selective NO2 Detection,Nature Communication, 2024, DOI: 10.1038/s41467-024-55534-x

通讯作者介绍

杨明辉,大连理工大学环境学院,教授、博士生导师、硕士生导师,英国皇家化学会会士(Fellow of Royal Society of Chemistry, FRSC),先后在英国利物浦大学化学系获得学士、硕士学位,2010年在英国爱丁堡大学化学系获得博士学位。2010 - 2014年在美国康奈尔大学化学系从事固体功能材料研究工作。2013年12月以国家海外高层次人才引进计划(青年项目)回国工作。现担任中国电子学会敏感技术分会气湿敏传感技术专业委员会委员、中国稀土学会稀土晶体专业委员会青年委员、中国化工学会稀土催化与过程专业委员会委员、The Innovation期刊的学术编辑、Chinese Chemical Letters和 Electrocatalysis期刊编委。科研工作主要集中在固体功能材料的设计合成、晶体结构、构效关系研究,及相关材料在催化和传感领域的应用,共发表SCI期刊论文272篇,包括部分主要成果以通讯或第一作者发表在Nat. Mater., Nat. Chem., Nat. Commun., Sci. Adv., Angew. Chem., J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater., Chem. Soc. Rev.,等期刊,申请发明专利60余项(其中已经授权中国发明专利18项、PCT国际专利1项),H因子57,5年内引用>10000次。