2025年7月11日,大连理工大学环境学院 “环梦启航” 研学营走进鞍钢集团,深入大孤山矿坑、排岩场、矿山生态园及鞍钢博物馆,探寻钢铁工业从 “黑色印记” 到 “绿色重生” 的转型密码,感受百年企业的生态担当与精神传承。

大孤山矿坑与排岩场:工业伤疤的修复实践

研学团队首站抵达大孤山矿坑,这座承载着百年开采史的露天矿坑,正经历着一场 “由废变宝” 的蜕变。鞍钢技术人员介绍,通过精准计算尾砂压实度与边坡角度,将尾矿砂科学回填矿坑,既解决了尾矿堆存的环境隐患,又为地貌恢复奠定基础。“每立方米尾砂的压实系数都经过三维建模测算,确保修复后边坡稳定性达 98% 以上。” 技术人员的讲解让学员们直观理解了 “以废治废” 的工程逻辑。

相邻的排岩场曾是 “风吹石头跑” 的荒芜之地,如今已蜕变为植被覆盖率超 90% 的生态公园。2004 年启动的复垦工程中,鞍钢创新推出三大核心技术:保水保肥植树袋通过内置缓释营养基质,使苗木成活率提升至 95%;柳条筐固坑栽植法利用植物纤维的韧性,将水力侵蚀对幼苗的影响降低 60%;挡石架种植法则通过模块化设计,解决了坡地碎石滑落难题。从刺槐等先锋树种构建生态屏障,到油菜花、波斯菊打造季节性花海,学员们切实体会到 “城郊荒漠” 到 “城市绿肺” 的蝶变。

矿山生态园:尾砂变沃土的技术革命与乡村振兴实践

在矿山生态园,学员们见证了铁尾砂改良盐碱地的“点石成金”术。作为鞍钢集团“利用矿山固废资源探索盐碱地治理新模式”的特色项目,这项技术不仅彰显了央企助力乡村全面振兴的示范带动作用,更实现了生态效益与经济效益的双赢。

鞍钢与中国科学院等科研院所联合研发的改良技术,以来源稳定的矿山开采剩余铁尾砂为核心材料,通过调节盐碱土壤胶体电荷平衡,配合有机肥形成复合改良体系。在吉林白城的示范基地,经改良的土壤种植出的水稻连年增产,且各项指标均符合《绿色食品 稻米》标准。“1 吨尾砂可改良 3 平方米盐碱地,既解决了固废堆存问题,又为粮食安全提供了技术支撑。” 技术人员的介绍让学员们深刻认识到,工业固废资源化利用如何成为农业高质量发展的 “助推器”。

考察团品尝的南果梨果汁与山楂罐头,正是生态修复的 “甜蜜成果”。这些果实不仅供应鞍钢食堂,更成为 “生态产品价值实现” 的鲜活案例 —— 通过 “修复 + 种植 + 加工” 的产业链模式,让生态效益转化为经济效益。

鞍钢博物馆:从钢铁脊梁到生态担当

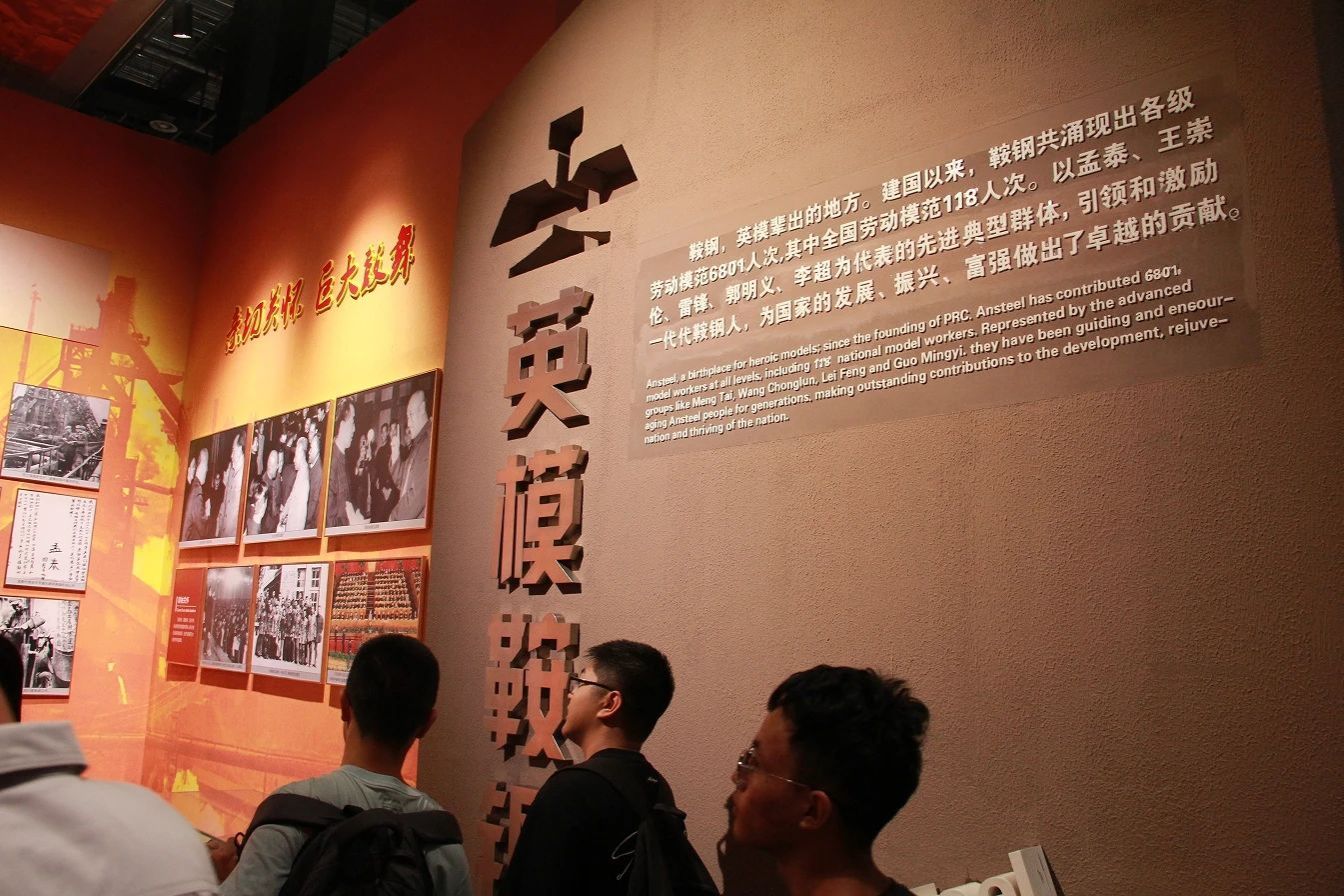

午后的鞍钢博物馆,成为精神传承的生动课堂。从 1916 年的屈辱开采史,到 1948 年解放后 “百废待兴” 的重建,再到 “一五” 时期 “三大工程” 奠定新中国钢铁工业基石,史料与实物勾勒出百年历程。当看到孟泰仓库的零件分布图、雷锋驾驶过的推土机,学员们深刻理解了 “艰苦奋斗、创新求变” 的精神内核如何融入生态实践。

“从为‘辽宁舰’提供特种钢材,到研发尾矿修复技术,鞍钢始终以‘长子担当’回应时代命题。” 博物馆讲解员指着劳模钢板墙上的名字说道。这种担当在新时代转化为生态使命 —— 从南京长江大桥用钢到矿坑修复技术,从 “复兴号” 动车组材料到尾砂改良工艺,创新基因始终驱动着企业向绿色转型。

此次研学让学员们深刻认识到:工业生态修复不仅是技术工程,更是精神传承。大孤山的尾砂回填、排岩场的复垦绿化,既是对 “孟泰精神” 的当代诠释,也是 “绿水青山就是金山银山” 的实践样本。这些经历将激励环境学子以技术创新为笔,在生态保护的画卷上续写新的篇章。